皆様に参考となる資料を紹介するコーナーです。

お忙しい方でも、手軽にデータやトピックスにアクセス出来るように

工夫しています。

ご興味のある資料は検索してみて下さい。

- 2025年度版 2026年のアフリカの選挙の予定

-

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

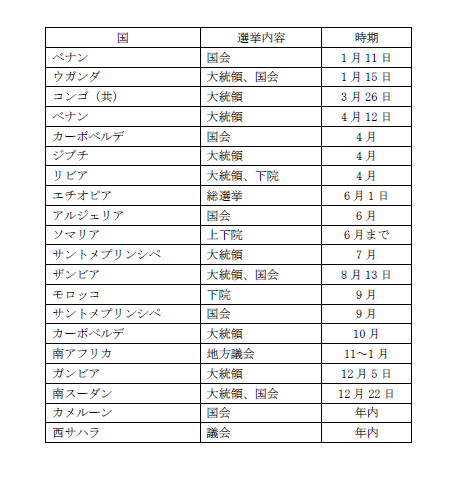

- ““African Election Calendar 2026”

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa、2025年12月

https://www.eisa.org/election-calendar/

南アに本拠地を置き、アフリカのグッドガバナンス、人権、市民参加を促進することを目的に掲げる非営利組織であるEISAがとりまとめている2026年のアフリカの選挙予定。(2025年12月現在)

- 2025年版世界開発報告:発展のための標準

-

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

- “World Development Report 2025: Standards for Development”

世界銀行、 2025年10月

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2025

世界銀行が毎年発表している報告書。2025年版は「標準」をテーマとし、標準化の促進が開発途上国にとって急務だと主張している。主な論点は以下のとおり。

■世界は暗黙の了解の下に動いている。プラグがソケットに収まり、世界中どこでも1kgが1㎏であるのは、標準の存在による。標準は知識の集合体で、信頼を形成し、経済が効率的に機能するためのものだ。

■標準には、計量可能性、互換性、質、の三つがある。当初は民間セクターが自発的に作成するが、政府がそれを普及させる。自発的標準作成はイノベーションを促すが、一方で健康、安全、環境を守るための義務的標準も必要だ。

■世界の貿易は90%の非関税障壁から成り立っており、そのほとんどは標準に関するものだ。このため中・低所得国にとって標準化の促進は急務だが、自国の能力に応じ、国際標準の国内への適用、国際標準との調和化、国際標準作りへの参画、という段階を踏むことが現実的だ。

■試験、認可、計量などへの投資は高額となるため、最初は中核セクターから開始するべきだ。また認可のプロセスの簡略化も必要だ。

■標準を発展のための踏切板にするため、中・低所得国は、1)企業に対する、非現実的な義務ではなく、質の向上のためのインセンティブの付与、2)国の実情に合わせた国際標準の適用、3)国際標準作りへの積極的な参加、4)質の高いインフラへの投資と地域的な共有、が必要だ。

■国際社会には、1)中・低所得国の国際標準作りの参加に対する支援や、国の能力に応じた段階的標準化促進の設計、2)規制に関する協力の深化と、細分化の防止、3)気候変動緩和のための新興技術に関する標準作り、4)標準の社会経済への影響に関する研究の拡大、が求められる。

■日本、韓国、台湾、中国などの「東アジアの奇跡」の要因についてこれまで様々に論じられてきたが、触れられてこなかったのは、これらの国が製造業の標準化や品質管理を系統的に進めてきたことだ。

■本は品質コントロールから品質マネジメントへ、韓国は標準化インフラの段階的整備、中国は標準の適用から国際標準の作成者へ、という過程を経てきた。その要因は、標準化を進めるための政府の高い能力、品質向上と輸出振興の相互作用、先進的企業からの知識伝播、などだ。

- 2026年アフリカの見通し:地政学的転換の中での成長と機会

-

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.159掲載】

- “Africa outlook 2026: Growth and opportunity amid geopolitical shit”Economist Intelligence Unit、 2025年12月

https://www.eiu.com/n/campaigns/africa-2026-outlook/

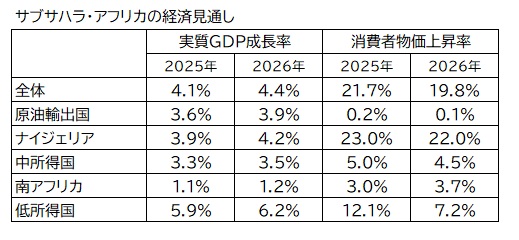

英国に本拠を置くシンクタンクEIUが、2026年のアフリカの見通しを分析した報告書(要約版)。主な論点は以下のとおり。

■2026年にアフリカが直面するリスクの第一は債務で、多くの国が外的逆風に晒されているが、国際社会がアフリカの重債務解消に向けて動く兆しは見えない。このため2026年の債務負担はさらに増し、財政・構造改革を迫られる。特に深刻なのはエチオピア、モザンビーク、チュニジア、ザンビア。

■リスクの第二は民主主義の後退で、政権党がその座を維持するために、選挙において憲法を捻じ曲げるケースが続くだろう。一方、人口増と雇用不足の中にあるZ世代の若者の活動は2026年も続き、デジタルな結びつきがそれを国内外に拡張するだろう。

■機会としては、東アフリカと西アフリカの成長率が最も高くなるだろう。その要因は戦略的なインフラ整備、急速な都市化、デジタル活用、海外直接投資の増などだ。継続案件となっている貿易交渉は、機会とリスクをもたらす。米国のアフリカ成長機会法は更新の可能性があるが、これまでとは異なる条件となるだろう。

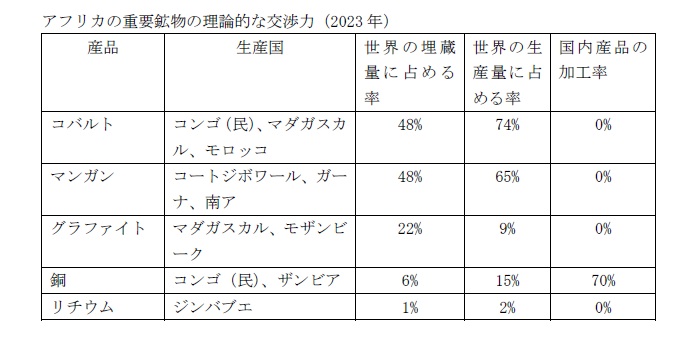

■中露を含む大国の、アフリカの重要鉱物を巡る競争は外交と投資を通じて激化するだろう。投資には鉱山の運営、加工、エネルギー・運輸インフラ整備が含まれる。

■若者や都市住民が主体となるデジタル革命が進むだろう。エジプト、ケニア、ナイジェリア、セネガル、南アが技術ハブとなるだろう。デジタルサービスや製品はより速く大陸内及び多くの分野に拡散し、内外の企業に新しい機会を提供するだろう。

- 2025年版アフリカの選挙(結果と今後の予定)

-

- 【月刊アフリカニュースNo.158掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.158掲載】

- “State of Climate: Update for COP30”

世界気象機関、” 2025年10月

https://library.wmo.int/records/item/69674-state-of-the-climate-update-for-cop30

11月にブラジルで開催された国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)に、世界気象機関(WMO)が提供した報告書。2024年の確定データに、2025年の暫定値を組み合わせたものとなっているが、温室ガス濃度や氷河の溶解など一部のデータは2024年末のものが用いられている。主な論点は以下のとおり。

■1750年から2024年までの二酸化炭素、メタン、二酸化窒素の濃度はそれぞれ53%、166%、25%増加し、2024年に最高水準となったが、2025年にはさらに増加するだろう。

■12025年1月から8月までの気温は2024年よりわずかに低下した。176年間の記録の中で2015年からの11年間が最温暖となったが、中でも2023年からの3年間が最高となった。

■海面温度は2024年に最高となり、2025年も上昇を続ける。世界のエネルギーバランスは供給過剰であり、それが気温上昇として表れている。海面上昇も続いている。その原因の一つである氷河の溶解や消滅が各地で続いており、アフリカ最後のキリマンジャロ山の氷河も風前の灯だ。

■極端な少雨や多雨が各地で発生、気候由来の災害を引き起こした。アフリカではナイジェリア、コンゴ(民)、南アフリカの洪水やモザンビークのサイクロンで数百名が死亡、多くの被災者が出た。

■気温、降雨、風の変化が再エネの生産にも影響した。南アメリカでは干ばつにより水力発電量が低下したが、南部アフリカではエルニーニョ現象がプラスに働き、風力発電量を3.4%、太陽光発電量を1.5%増加させた。2024年の高温はエネルギー需要の増を引き起こし、特に中南部アフリカでは平均より30%増加した。

■気候変動対策のために国別に決定する貢献(NDC)には、水文気象部門の強化が不可欠だ。モザンビークでは国家気象局が気象情報プラットフォームなどのツールを用い、気象リスクプロフィールの作成や、早期警報システムを構築している。世界全体では、65%の水文気象局が機能している。

■複数のハザードに対する効果的な早期警報システムを整えた国は2015年の56か国から2024年には119か国に増加した。早期警報の四つの要素である1)リスクの知識、2)予報、3)情報伝達、4)準備と対応、の中では、1)と2)のレベルがまだ低い。データへのアクセスや技術への継続的投資が必要だ。

- 2025年版 2025年G20グローバル格差報告書

-

- 【月刊アフリカニュースNo.158掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.158掲載】

- “G20 Global Inequality Report”

マサチューセッツ大学アムハースト校政治経済学研究所、 2025年11月

https://peri.umass.edu/publication/g20-global-inequality-report/

2025年G20の議長国である南アフリカの要請を受け、スティグリッツ・コロンビア大学教授を主幹とする独立専門家特別委員会の6人の専門家が作成した報告書。世界的に拡大する格差が不公平感を生み、それが社会の一体性を阻み、民主主義への信頼の低下、さらには国際協力も阻害するとして、その是正を求めるもの。その一つとして、「格差に関する国際パネル」の設置も提言している。主な論点は以下のとおり。

■国の間の格差は、人口大国の中国とインドの経済発展により縮小したものの、依然として大きい。所得格差よりも富の格差が深刻で、後者は世代間で引き継がれる。世界的に富裕層への富の集中が進んでおり、上位10%が世界の収入の54%、富の74%を占める。機会の格差と結果の格差の間にも強い相関関係がある。

■経済的格差がもたらす教育や保健の欠如は、社会の経済パーフォーマンスを低下させる。富裕国に起因する気候変動など、格差は国を超える。最も懸念されるのは経済格差が往々にして政治格差につながることだ。富裕層が自身に有利なルールを作る一方、恩恵を受けないと感じる人々の不満は移民や弱者に向かう。これらは民主主義にとって脅威だ。

■格差の歴史的な原因は植民地化で、原材料供給基地とされた旧植民地と先進国との格差は解消されていない。政策も格差の原因となる。金融市場の開放、労働規制の緩和、競争政策の緩和、累進性の低い税制などは大企業やエリートを利する。グローバリゼーションの結果、非熟練労働者の賃金は全世界で低下した。知的所有権制度は途上国から先進国への資金の移動を意味する。国際的な税制度も大企業に有利に働いている。

■格差是正には、税制や公共支出による所得の再分配が必要だ。大企業の力を抑制する規制も必要だ。質の高い教育や保健を、特に周辺化され人々に提供することが重要だ。民間セクターがより効率的だというのは誤解で、公共支出が不可欠だ。そのための歳入は、富裕層への直接税により確保すべきだ。国際的な税制の調整も必要だ。

■極端な格差は不可避なものではなく、選択の結果だ。政治的な意思があれば変えられる。それには国際協調が不可欠だ。

- 2025年度版「2025年10月世界経済見通し:流動的なグローバル経済、展望はぼんやりしたまま」(IMF)

-

- 【月刊アフリカニュースNo.157掲載】

- 【月刊アフリカニュースNo.157掲載】

- “State of Climate: Update for COP30”

世界気象機関、” 2025年10月

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025

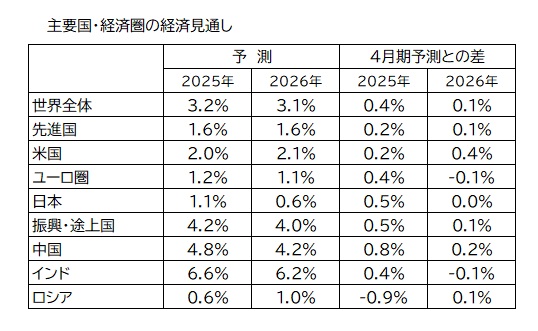

IMFが年2回(4月と10月)に発表している世界経済見通し報告書の10月版。主な論点は以下のとおり。

■米国が4月に従来の貿易政策の規範から大きく乖離した大規模な関税を発表したことで、4月には世界経済の下降を予測した。しかし民間セクターの積極的な調整や各国との関税交渉の結果、貿易システムは開放性を保っており、2025年のグローバルな成長率は3.2%、2026年は3.1%と予測される。

■しかし関税のグローバルな経済成長への影響が小さいと考えるのは早計だ。米国の平均関税率は19%と高く、また貿易にまつわる緊張関係も続いている。

■一方、米国の厳格な移民政策は労働需要の減により相殺され、緩和的な金融市場やAI産業の発展がショックを和らげた。中国は為替レートの下落や貿易相手の転換により、欧州はドイツの財政出動により、途上国はドルの下落による金融条件の緩和により、それぞれ経済の減速は限定的だった。そうは言っても、関税ショックは世界経済の見通しに暗い影を落としている。

■このため、2025年後半には経済が下降する可能性がある。リスク要因としてはAI産業への投資加熱に対応する金利の上昇、中国経済(製造業への大規模な補助金にもかかわらず全体の生産性が向上しない)、債務増の中で防衛費支出増も加わる公共財政の難しさ、中央銀行などに対する圧力の増加、などだ。

■展望が暗い中でも、プラスとなり得る要因はある。政策の不確実性が減じることや、AIによる生産性の向上だ。政策は信頼と予測可能性を回復しなければならない。財政のバランス、金融政策機関の独立性が必要だ。民間セクターによる革新を促進するためには、特定のセクターに対する産業政策ではなく、教育、研究、インフラなどに対する横断的な投資が求められる。また、多国籍国際機関の有効性も維持されるべきだ。